晋城市产业发展促进会课题组 党的十八大以来,晋城市作为山西省国家资源型经济转型配套改革试验中的低碳城市试点,地方经济发展进入全面转型重要阶段。在高质量转型发展进程中,晋城市依托资源禀赋、发展基础和比较优势,全域旅游成为转型发展新格局中的重要一极,全域旅游+康养成为晋城市五大千亿级产业集群之一、山西省十四个产业集群之一。

进入“十四五”,晋城市把全市域作为功能完整的文旅康养目的地来规划建设管理,补短板、拓优势、抓重点,突出文化滋养、丰富旅游业态、促进产业发展、服务大众健康,连续举办了两届中国·山西(晋城)康养产业发展大会,大会会址永久落地晋城,被联合国老龄所认证为世界康养示范城市,发布了《中国民宿发展报告》《太行人家康养村落建设服务与管理》(地方标准),编制了《晋城市太行人家康养特色村落发展规划》《晋城市康养特色村建设导则》。随着中共晋城市委八届二次全会暨经济工作会议召开,晋城市将加快建设文旅康养的样板城市列为转型发展六大战略定位之一,围绕“东方古堡、人间晋城,云锦太行、诗画晋城”品牌培塑,厚植文化滋养、丰富旅游业态、促进产业发展、服务大众健康,走出了一条“以文旅康养促产业升级经济转型”的新路子,为资源型城市转型和全国康养产业高质量发展提供了有益探索,做出了积极贡献。

一、发展现状文旅康养产业是以文为灵魂、以旅为主体、以养为途径、以康为目标的综合性产业,是文旅和康养两个朝阳产业的深度融合、一体推进。近年来,晋城市委市政府坚持新发展理念,坚持政府主导、市场化运作,实事求是、久久为功,以“吃、住、行、游、购、娱、商、养、学”为要素支撑,以龙头景区、精品线路为全链带动,以康养产业发展大会、海峡两岸神农炎帝文旅康养系列活动为牵引,以建立健全现代产业体系、新型公共服务体系为目标,“一核示范带动、两带特色鲜明、两环串珠成链、十片交相辉映”的发展格局加快形成。

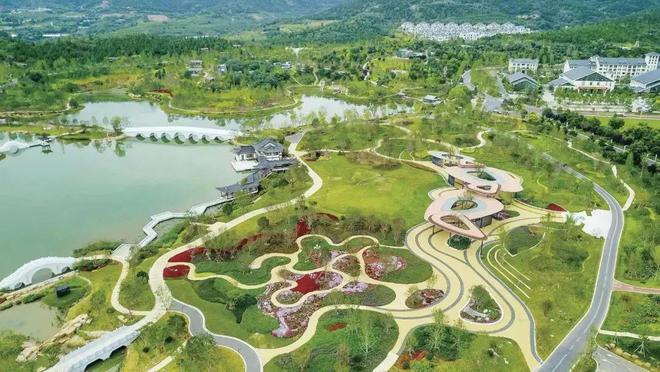

(一)中心城市示范作用日渐显现随着城市建设三年行动快速推进,中心城市建成区面积由41.8平方千米扩展到70平方千米,常住人口城镇化率提高5个百分点,中原街、太岳街两条生态廊道基本成形,英雄、崇实等5大城市公园加快建设。白马寺山高端康养示范区初具规模,大剧院实现知名院线委托经营,华谊兄弟星剧场盛装开幕,群众文化品牌活动全面覆盖。中心城市依托文化集中、旅游集散、精准治疗、健康体检等产业发展和公共服务基础,正在成为全市域文旅康养产业高质量发展的主阵地,其核心引领作用日渐凸现。

(二)两条文化经济带特色鲜明依托百里沁河生态经济带和丹河新城建设,以研学康养为主,沁河、丹河两个文旅康养带基本成型。近年来,依托丰厚的文化遗存,丹沁两河一带成为晋城文化活动的富集区。沁河流域古堡林立,是晋城古堡申报世界文化遗产的主要区域,6处遗产地的游客中心、展示中心、标识标牌及各类展示讲解设施、游览线路及展示内容规划、卫生间等旅游公共服务设施、市政环卫基础设施等基本完善,9处古堡民居院落社会守护认养顺利完成。丹河流域,“问祖炎帝 寻根高平”海峡两岸神农炎帝民间拜祖大典暨经贸文化旅游招商系列活动形成品牌,各类海峡两岸学术研讨、高端论坛、经贸交流、招商推介、文旅体活动轮番上演,神农炎帝文化不断发扬光大。2021年,百里沁河生态经济带“1+3”规划编制完成,79个重点项目16个开工建设;丹河新城基本实现“路网成、水系成、学校成、配套成、新城初成”;沁丹两河沿线农村生活污水治理示范带“改污、改厕、改水”同步实施,268个重点村102个完成治理。

(三)两条生态度假环规模初具2022年5月,晋城市“两高、两口、两站、两路、两街、两山、两区一县”等环城生态绿化品质提升基本完成,中心城市建成并提升城市公园14个,各类游园25个,城郊环线多个文旅康养项目开工建设,串联起中心城市及周边的文化演艺、景区景点、康养基地、康养村落,一个以生态康养为主要形态的城市休闲文旅康养环雏形初具;太行一号文旅康养和乡村振兴融合发展示范带“五大配套系统”基本建成,沿线243个村(社区)人居环境整治全部达到三星级以上标准,环城水系清水复流工程12条河流黑臭水体全面消除,6条完成综合治理,串联起全市优势文旅大景区、非遗传承基地、康养产业园、康养特色村等资源,一个以旅居康养为主要形态的太行一号文旅康养环形象初成。

(四)十个文旅康养片区布局已成按照“景区为王”理念,晋城市以 4A及以上大景区、国家森林康养基地为核心,重点建设了太行古堡片区、栖龙湾—聚寿山—太行陉片区、珏山片区、大阳古镇片区、黄围山—凤凰谷—丈河片区、王莽岭—棋子山片区、炎帝陵—长平片区、张峰水库片区、历山—太行洪谷片区、蟒河—析城山片区等10 个高等级、复合型、特色化文旅康养融合发展片区。截至目前,十大片区特色鲜明、布局已成,基本涵盖了森林康养、山水度假、文化康养、运动休闲、乡村田园、康体疗养、健康药膳、养老服务等在内的全类型康养产品。

二、存在的主要问题

(一)顶层设计不够完善文旅康养产业需要统筹协调各方进行规划、管理和运营。目前,晋城市文旅康养产业在规划发展、指导实施、监管运营等方面,政府的主导作用发挥的不够,缺乏制度上的顶层设计,特别是文旅康养产业的总体服务标准还没有建立起来。

(二)内容支撑不够有力文旅康养是多业态产业,仅仅依靠养生度假娱乐休闲,难以形成产业全链。同时,缺乏“深体验”的产业核心业态,到此一游可以,留下体验很难,形不成“康养”支撑。

(三)品牌营销不够有效晋城文旅康养产业特别是乡村文旅康养产业,在场景搭建上利用本地特色不够好,和其他地方相比“差异化”不明显。老年人休闲度假、旅居康养缺乏明确的市场定位和市场细分,几乎没有具体的引流措施。文旅康养特别是乡村文旅康养增收过度依赖各级政府举办的大型文旅康养活动,“造血功能”非常弱。

三、发展建议

(一)优化营商环境要切实做好顶层设计、规划引导,深入推进文旅康养产业全市域建设、全行业支撑。要不断深化“放管服效”改革,加大简政放权力度,明确政府在增强兜底工作、完善财政投入、引导市场准入、加强社会监管、制定政策法规、推动贯彻实施等方面的职责定位,强化资源配置、协同治理、效果评估,推动文旅康养相关土地、税费、信贷等优惠政策落到实处。

(二)厚植文化根基发挥校地合作优势,开展“世界遗产视野中的太行古堡遗产价值研究”工作,对晋城古堡进行深入细致系统的内涵挖掘和价值阐释。广泛开展以晋城古堡为主题的文学创作、文化活动和学术研讨,不断浓厚古堡申遗社会氛围。建设地域特色博物馆群,形成100家地域特色博物馆文化矩阵。结合乡村振兴,开展古堡密集区文化遗产保护利用政策研究、工作研究与文物保护基础理论研究、非遗活态传承应用体系研究,形成一批古堡、古文化研究成果,持续推动晋城古堡申遗。持续加强文艺精品创作,深入推进群众文化活动,切实把晋城市文化艺术中心建设成公共文化惠民平台、文化产业孵化平台、文化对外交流平台。

(三)做好红色康旅加快推进红色景区开发和线路打造。依托赵树理故居、孙文龙纪念馆、晋冀鲁豫野战军十二纵队整军地旧址、南阳抗大旧址、町店战斗纪念园等红色文化资源,与绿色生态资源相融合,推出若干红色文旅康养精品线路并不断提升其品质,打造乡村振兴新引擎,提升乡村养老品质。依托康养特色村建设,开发一批红色文旅康养新景点新线路,如陵川县横水村。

(四)建好公路驿站以太行一号旅游公路为轴线,结合文化、旅游服务中心示范点建设,推动实现图书阅读、文化表演、非遗展示展演等公共文化服务进公路驿站,建设集公路服务、旅游服务、文化服务为一体的公路驿站示范点。结合现有驿站建设规划和实际,建议增建陵川县礼义镇沙河、沁水县端氏镇端氏、城区钟家庄办事处山门3个公路驿站。

(五)深化农田财化观光农业是乡村文旅康养的重要内容。以县为主体,邀请农林文旅康专家学者组成设计工作组,按照全市农田财化整体形象相对统一、特色鲜明的原则,因县、因乡、因地针对性设计实施;采取“支部+合作社+农户”“龙头企业+基地+合作社+农户”的方式,按照“农民收入不减少、农田环境不破坏”的原则,建立健全农田财化兜底保障机制,提升农民职业技能,拓宽农民就业渠道,保障农民享受产业发展红利。

(六)推动多元融合发挥太行一号旅游公路环线交通便利优势,和国内专业医疗机构、康复机构、疗养机构广泛合作,大力发展远程诊疗服务,建设“十五分钟疗养圈”。培育壮大现代新兴养老服务产业,大力推进养老产业与文化、旅游、生态农业、地产等融合发展,推动旅游养老、田园养老、旅居养老等健康养老服务加快发展。鼓励保险机构深度参与养老服务业,促进保险业与养老服务项目融合发展。

(执笔人:王玉宝 )