战略性新兴产业政策成功的条件与机制

——三个典型产业案例的初步研究

范保群 陈小洪 刘 超

原载:《产业经济》杂志 2023年第7期

一、前言

战略性新兴产业是“以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业”。政府文件明确了新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保产业七类战略性新兴产业,而后又增加了数字创意产业。战略性新兴产业政策就是政府促进战略性新兴产业发展和结构升级的公共政策。

学术界对产业政策、战略性新兴产业政策有不同的评价和看法。持“怀疑论”的学者认为,政府制定政策存在不完善性,很多政策的“管制性”特征使市场竞争受阻,不利于企业创新(江飞涛和李晓萍,2010):产业政策容易被地方“无差别复制”,造成经济效率受损 (吴意云和朱希伟2015);产业政策往往只能在产业起步阶段带来盈利优势,产业规模扩张后,产业政策无法持续激励企业进行深层次的研发投入,从而导致产业技术创新较缓慢(张同斌和高铁梅,2012)。持“中立论”的学者认为,产业政策有利于解决市场失灵问题,关键在于政策如何设计和实施(陈文俊等2018);产业政策对企业或行业有“双刃剑”效应,政策有效具有边界条件(杨瑞龙和侯方宇,2019;钟茂林,2019)。持“支持论”的学者认为,产业政策可以弥补市场机制的缺陷,帮助企业投融资、提升企业研发生产效率甚至提升全要素生产效率、引领产业转型升级 (Luiten 和 Blok,2004:刘守俊和蔡敏,2020;刘元雏和华桂宏,2020; 林毅夫,2011;张新鑫等2017)。

本文主要基于显示、集成电路、新能源汽车三个战略性新兴产业发展及有关政策事实,研究这些政策的意义、效果及作用机制。中国明确发展战略性新兴产业的任务及政策已超过 10 年,但基于中国实践,针对战略性新兴产业及政策实际来讨论政策的作用及效果和机制的研究还很少。因此本文不讨论政策应支持产业的选择问题,而着重剖析三个都需要政策支持的典型战略性新兴产业的政策实践,重点聚焦战略性新兴产业政策能够成功的条件与机制,即需要什么样的产业政策、政策体系构架如何、政策实施效果如何、如何产生更好的产业政策。

二 文献综述:产业政策的意义和有效条件

(一)产业政策与“站立成本”

陈小洪、范保群(2019) 认为研究中国战略性新兴产业政策,可参考发展经济学、克鲁格曼的新贸易经济学、弗里曼(Freeman)的国家创新系统(冯之凌,1999)、熊彼特 (Schumpeter) 的创新经济学(熊彼特1991)、产业政策的“站立成本”( 伊藤元重等,1988) 和波特的国家竞争优势 (Porter,1991) 等理论。

日本学者针对产业培育政策提出的站立成本(Set-up Cost) 理论尤为值得关注。产业培育政策与战略性新兴产业政策的目标相近、思路相似,都强调采取选择性的支持措施来促进产业发展。该理论的提出者主要为 20 世纪 80 年代前后从美国回到日本的学者,按小宫隆太郎 (1999)的说法,他们主要用博弈论、信息经济学等新的经济学理论来讨论政策依据,说明政策的意义、条件及问题:该理论的提出也与日本战后崛起及 20 世纪七八十年代“美日摩擦”有关。站立成本理论认为,追赶中国家的企业为获得基于动态规模经济性(Dynamic Economics ofScale )和干中学(Learning byDoing)的时间经济性(Economics of Time)引起的动态效益,必须解决产业的站立成本问题。站立成本是企业发展到按国际价格可以赢利时必须付出的成本;站立成本与企业进入市场的时间有关,先进入国家的企业建立了进入壁垒,后进入国家的企业要生存下来就必须要解决站立成本问题解决的条件之一是企业能达到克服站立成本障碍的必要规模;条件之二是有相应的产业政策,如有保护本土企业的国内市场、给予一定时间的保护期和资本支持政策。解决站立成本问题,对大国的企业而言比较有利的是大国基于经济体量的规模优势,往往更容易达到克服站立成本障碍的必要规模。站立成本理论为产业政策的意义、有效条件提供了较好的理论解释。

一些基于产业政策实践的研究认为,产业政策能有积极作用有两个基本原因。一是政策以市场机制为基础。小宫隆太郎等 (1988) 认为日本二战后产业政策总体来说是对民间活动的补充、诱导。Hamberg (1966)对8个行业的研究发现,其中 6 个行业中政府补贴具有明显的激励效应,能显著刺激企业增加研发投资,提升自身市场竞争力。郭明 (2018)指出产业政策中的创新补助会促使获补助企业的“积极信号溢出”,帮助企业聚集社会资源,增加企业研发投入及带来实质性创新产出的增加。二是企业家精神和企业自身努力。日本产业政策的作用总体上看是支持性、激励性甚至只是补充性的:但在站立成本问题没有得到解决的产业,有关的产业政策却是产业发展的必要条件(伊藤元重等,1988)。

(二)政策有效的条件:选择、工具和机制

一些学者认为政策效果与政策作用方式及工具选择有关。政策可以是选择型的,即选择性支持重点发展的产业及项目:政策也可以是功能型的重在帮助提高企业的发展及创新能力,包括改进企业创新环境、鼓励研发不搞选择性支持(林毅夫等,2018;赵玲,2017)。陈小洪和范保群(2019)归纳中国学者的研究,认为实际的产业政策都是选择型与功能型的结合.后发优势使中国具有产业政策选择方面的有利条件。

产业政策选择涉及两个基本问题: 选择支持产业和选择政策工具。如何选择支持产业?林毅夫倡导的新结构经济学理论主张按禀赋和比较优势进行选择,中国社科院工经所团队(如吕铁和贺俊,2019)主张按照“要素、匹配、层次”模型,根据主导技术成熟度、市场成熟度和国家战略进行选择。

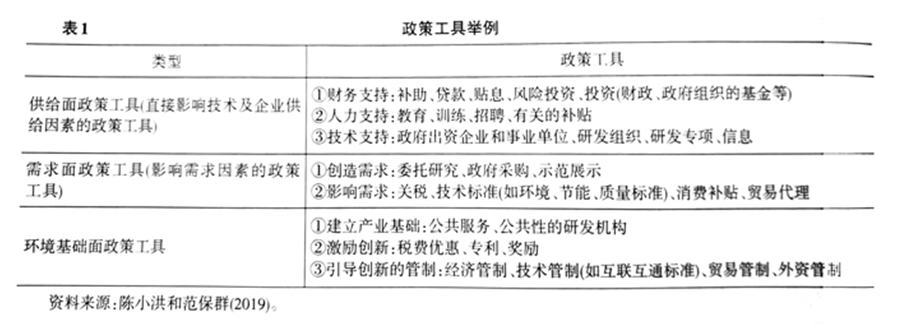

所要支持的产业或者领域确定后,就要选择相应的政策工具。存在多种政策工具可选,如财政补贴、政府投资、政策性融资、税收优惠、土地优惠、标准及有关规制等。根据 Rothwell和 Zegveld(1988)的研究,政策工具按作用及其激励指向分为三类:供给激励政策,其作用是帮助提高企业的供给能力;需求激励政策,其作用是帮助企业获得并扩大市场;环境基础面政策,从环境方面激励企业发展,包括发展公共基础设施和研发机构,建立影响供求及利益相关者行为的规则(如互联互通规则)。政策工具选择的标准,理论上应该是在能解决站立成本问题的前提下,政策成本小、信息成本低且激励相容。表1分类列出了部分政策工具。

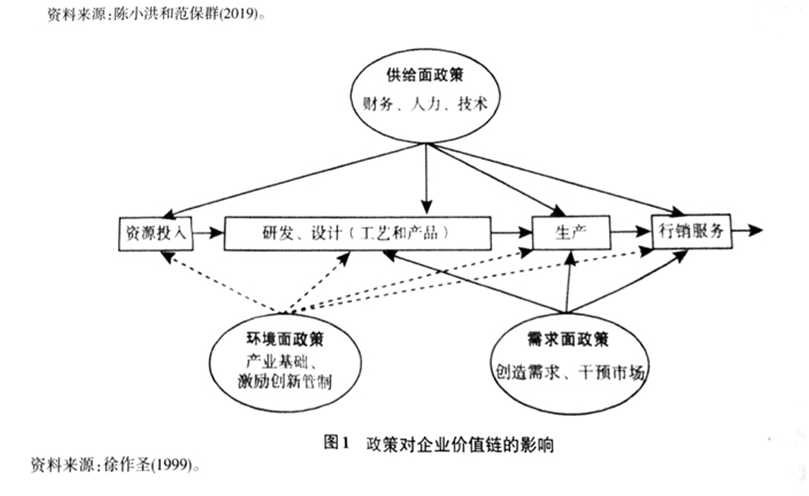

政策机制是指政策的作用机制和形成调整机制。政策机制的中心问题是如何选择支持对象以及如何确定政策工具。青木昌彦等(1998)认为合适的方式是利用市场机制进行选择,即对于有动态竞争优势的产业,选择市场竞争的领先者并给予支持;实行基于客观标准的相机性租金(Contingent Rents)或以绩效为基础的租金(Performance Based Rents)支持政策:支持政策可以有补贴、政策金融、税收、投资等多种工具,并且政府要有较强的政策制定及协调能力。 东亚国家及地区(如韩国钢铁、石化及电子产业的发展经验表明,合适的支持政策有助于产业成功。政策对企业的支持可以只针对企业价值链的某个环节,也可以针对价值链整体(见图1)。产业政策的选择不是政府决定谁是市场的赢家,而是选择支持的方向和企业能力培养的着力点。形成企业能力后,即使该企业经营出现问题,甚至失败了,其相关能力也可以通过分离存续或者被收购及产业整合等方式继续在产业中发挥作用。

政策的形成及调整机制更为重要。在这个机制中,政企互动尤为关键,即政府就产业政策及相关的思路、规划、项目等与企业进行交流讨论。互动是信息、知识的双向交流,政府和企业均可以是互动的发起者。在政企互动中,涉及很多深人细致的研究,分别从政府、企业及其互动视角切入探讨政策成功的有效机制。基于政府视角,有学者如Evans等(1992)Evans(1995)借鉴“镶嵌”(Embedded)概念提出“嵌人自主性”(Embedded Autonomy),通过该概念他们解释了些政府官员制定的发展政策更有效的原因,并认为政府在保持自主性(不受外部压力制约)的同时还需要与市场(特别是企业家和技术专家)进行适当连接。只有当政府“官僚自主性”与“社会镶嵌性”相结合时,经济才能实现较好发展。Wade(1990)、Block和Negoita(2016)提出需要构建具有自主性的政府体系,在该体系下政府具有较好的组织自主性与认知自主性,且政府有强烈的发展导向、能维持科层制内的一致性和自主性,以及拥有良好的专业素养与协同能力。当政府具有上述特征并且能构建有效反腐体系时,发展政策就会成功。基于企业视角,研究者发现企业家可以成为政策创新的推动者,他们可通过游说、联盟、压力、协议、试验等机制实现政策创新,同时企业也需要保持自主性和经济理性(Roberts 和King,1991;李姆和杨宏山,2020;张建君,2012)。还有企业的政治参与、政治关联、信息和物质刺激等都能影响政府活动和政策行为。而从互动视角看,需要构建有效协同的政企关系,其中企业充分展示市场行为和创新力,并与政府及其他主体保持紧密的网络信息交流,而政府只有基于自主性、专业性和社会嵌入性进行政策活动,才会有较好的政策成功性(Chen等,2019;Danlu和Zong,2020;Inzelt,2004;李娉和杨宏山,2020)。诺贝尔经济学奖得主拉丰(Laffont)和梯若尔(Tirole)共同创立的新规制经济学理论的政治决策三层模型认为,有竞争关系者和独立专家参与的决策,有利于防止“管制者被俘虏”,能提升决策的合理性,还有利于防止监管机构因选择性提供信息而误导政治家和大众。

已有一些对战略性新兴产业中相关政企互动的研究,例如史俊等(2015)以无锡物联网产业发展过程为例,指出战略性新兴产业政策及项目决策过程中政企互动有三方面的功能:企业提供信息,支持政府制定政策;企业通过互动,降低政策的不确定性;政府根据企业行为及其结果信息,判断政策的合理性及是否需要调整。研究发现,政策号召、新兴企业的能动性与社会福利需要都能够推动战略性新兴产业政策的制定(王伊攀和何圆,2019)。政企互动对于企业行为、绩效及产业变迁也具有重要的影响。政企互动遵循了市场规律,产业发展就会较好;反之,产业发展可能较差甚至出现衰退(李拂尘,2016)。钟茂林(2019)发现整体上战略性新兴产业政策促进了企业的创新投资,但企业所在的地区特点、企业产权性质、管理者薪酬结构、政府支持力度等都会影响政策对企业创新投资的激励效果,产业发展的成效是产业政策与企业行为共同作用的均衡结果。在战略性新兴产业领域,政企互动已经成为中国政策形成及调整、完善的基本机制。不少学者指出存在多种政企互动模式和复杂的过程(史俊等,2015;李娉和杨宏山,2020)。陈小洪和范保群(2019)发现不少领先企业(家)通过与政府的互动推动了政策的调整,改进了企业或产业发展的政策环境。当然,战略性新兴产业中政企互动的研究整体上仍比较缺乏,很有必要深入探讨相关的典型经验、实践和作用机制。

三、研究方法:案例选择及研究分析方法

(一)案例选择

本文通过显示、集成电路、新能源汽车三个产业案例,研究战略性新兴产业政策的作用和形成调整机制。研究实际的产业案例有利于掌握具体情况进而深入分析内在机理;多产业案例研究及相关比较则有利于提升认识的全面性。本文所选择的显示集成电路、新能源汽车三个产业-国民经济意义重要、规模大、产业链长,都是战略性新兴产业政策的重点支持产业;产业发展阶段及条件差异较大,都是依靠国内市场起步的竞争性产业,通过对比有利于深化认识。案例研究聚焦五个问题:描述产业及其发展状况、说明政策体系结构及其特点、说明政企互动的作用及其对政策的影响、对政策效果进行初步评估、讨论政策实施机制。

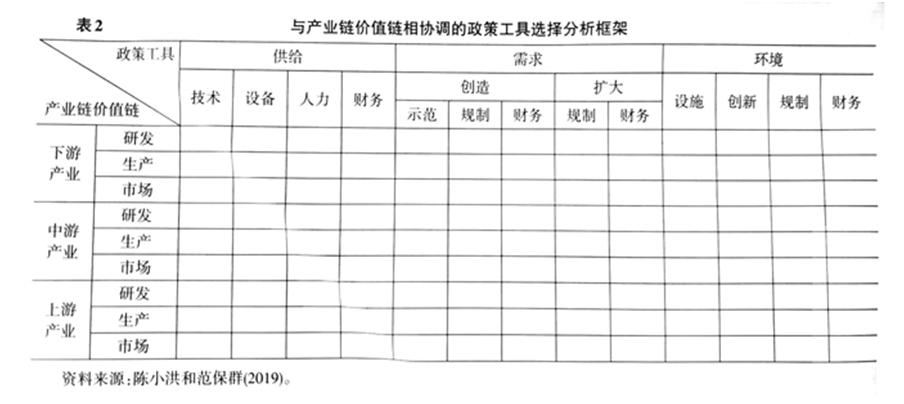

(二)研究工具:产业链价值链政策矩阵

表2所示的产业链价值链政策矩阵是本文研究政策与产业关系的基本工具。该矩阵是以产业链和价值链分析为基础的整合性政策分析方法(IndustriaChain and Value-Chain based Holistic Policy Analysis.ICVC-HPA)使用的基本工具。ICVC-HPA方法是陈小洪和范保群(2019)以徐作圣(1999)提出的价值链政策分析方法为基础,增加了产业链方面的政策分析因素构造出的兼顾产业链价值链因素的政策分析方法。该矩阵,纵向反映产业链的基本情况,帮助选择产业链各环节的代表企业(或领先企业),根据代表企业情况评估产业链能力提升政策的重点所在;纵向同时反映产业链各环节代表企业价值链的情况,通过研究企业价值链整体或者关键环节能力的状况提出针对性政策;横向反映的是政策工具选择;两方面的政策分析相结合,帮助形成基于企业需求、覆盖产业链价值链整体同时有重点的政策体系

(三)政策效果评价方法

评价政策效果的基本方法是分析产业发展目标及实际情况与政策的关系。产业发展结果及政策的作用,可以通过产业发展指标和产业领先企业或者代表企业与国际先进企业的比较进行评估。

四、案例:政策背景、实际情况和主要发现

(一)战略性新兴产业政策:意义、若干特点及出台背景

战略性新兴产业政策明确产业发展重点和政策工具框架,具体政策根据实际情况陆续出台。2010年之前只有专项政策、部门政策或地方政策,如发展集成电路的《国务院关于印发鼓励软件产业和集成由路产业发展若干政策的通知》国发[2000]18 号文)、新能源汽车的“十城千车”计划等。里程碑式的政策是2010年发布的国家级、综合性的国务院文件--《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定)(国发[2010]32号文)。该政策的出台,有多方面的意义。第一,政治意义重大,反映中央已形成发展战略性新兴产业的战略共识。第二,为后续出台更有针对性的、具体的产业政策提供了依据。例如,虽然对于集成电路、新能源汽车在2010年之前国家科技专项就给予了积极的支持,但基本的产业政策问题并没有解决,后续又针对性地出台了相应政策。第三引导意义较强,为地方政府及企业有关决策提供了指引。

战略性新兴产业政策出台主要是国内因素和国际因素综合影响的结果。国内因素是在战略性新兴产业客观存在巨大的市场需求,但主要问题是本土企业技术能力还不够,国家较早就明确了发展高新技术产业和传统产业的升级技术与绿色发展技术部分领先企业也希望和要求国家出台有关支持政策。国际因素表现为国际领先企业对中国的示范效应及其学习拉动作用;中国进入 WTO以后,美国-方面继续限制对中国的高技术出口,另一方面又批评中国劳动密集型产品出口及人民币汇率问题2008年美国开始主导TPP谈判后通过转移全球供应链遏制中国发展的态势也日益明显;2008年国际金融危机也使中国进一步认识到需要加快向战略性新兴产业转型发展。

(二)三个战略性新兴产业的基本情况及政策目标°:产业链、市场结构和发展情况

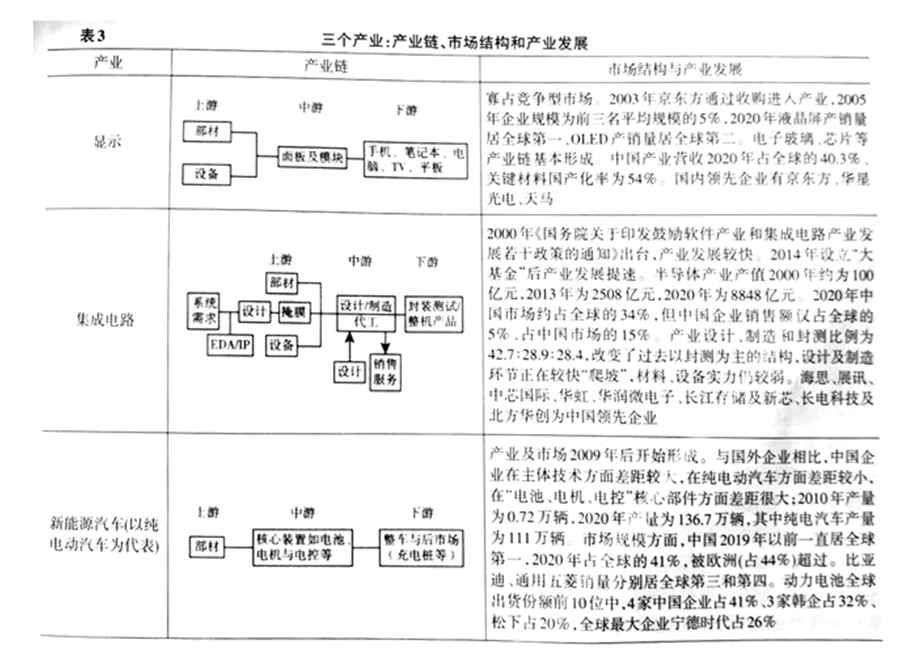

表3描述了三个产业的基本情况,后续正文对产业发展情况进行了具体说明。

1.显示产业

显示产业链的上游是设备、材料及零组件,中游是面板与模块,下游是显示屏。显示产业链主要环节的市场结构多为寡占竞争型结构:中游面板制造属于资本、技术双密集型,但模块组装属于劳动密集型;上游主要部材核心器件(如驱动芯片)属于高集中寡占竞争型;多数环节资本和技术门槛较高,在下游显示屏制造环节,大规模投资是进入产业的前提条件和关键。

中国显示产业的产业化元年是2003 年,京东方收购了韩国现代液晶部门开始进入显示产业,合资的上广电液晶项目也开启。当时中国液晶显示市场规模为全球最大,但产品依靠进口。2005年京东方耗资近百亿元建成了中国第一条5代液晶面板生产线,产能规模仅为全球前三名平均规模的 1/10,时盈时亏,融资困难;2009年京东方在成都和合肥政府投资支持下,又建了两条生产线。2010年中国制定战略性新兴产业发展政策,明确液晶显示产业是支持对象,自此,京东方进入较快发展阶段。2020年平板电脑、智能手机、显示器、笔记本电脑、电视五大主流显示产品出货量和市场占有率均稳居全球第一,新一代显示器OLED产能已形成,正规模化量产。2006年开始生产液晶模组的TCL在深圳市政府支持下成立的华星光电2010年初开始了第一条液晶面板产线建设。2020年中国显示产业规模已达4460亿元,占全球的40.3%,液晶面板规模居全球第一,AMOLED已批量出货,关键材料国产化率已达54%并有较大幅度的上升空间。京东方、华星光电、天马是中国显示行业的领先企业。

2.集成电路产业

据世界半导体贸易统计组织(WSTS)数据,2020年全球半导体销售额为4408亿美元,集成电路为3612亿美元,占比为82%,是产业主体。集成电路产业链:上游是材料和设备,属于技术和资本双密集型;中游的晶圆制造需要巨额投资,属于资本和技术双密集型,装测技术的资本密集度稍低,也有较高技术含量;设计属于技术密集型,投资要求较大。集成电路产业各环节都属于寡占竞争型;美国的半导体产业企业最强,市场份额约占全球的一半,产业链很全。韩国、欧洲、中国台湾企业各有所强。细分市场都是寡占竞争型市场。

中国是全球最大的IT电子产品制造基地,2020年半导体进口3500亿美元。中国市场销售额及其全球占比方面,2015年分别为1340亿美元和28.8%2020年上升到 1515亿美元和 34.4%,均居全球第。中国产业的发展始于20世纪五六十年代,八九十年代开始布局集成电路项目,2000年鼓励集成电路发展的《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》发布后,海归创业、地方和专项投资发展较快;2008 年国家科技重大专项对该时期企业的发展给予了较大支持。2014年《国家集成电路产业发展推进纲要》出台,产业获得了更快发展。纲要明确了集成电路产业发展的目标及政策,设立了集成电路产业投资基金(以下简称“大基金”,首期规模1400亿元),以制造为重点进行全产业链投资,产业较快成长。根据中国半导体协会的数据和叶甜春(2021)的观点,中国集成电路产业销售收人2014年为2509亿元,2020年上升到8848亿元,年均增长率20%;同期,设计、制造、封测收入占比分别由34.7%、23.6%、41.7%调整为42.7%、28.9%28.4%,改变了过去以封装为主的收人结构,结构优化成效显著;2015年上游设备产业销售收人的全球占比仅1.9%,2020年实现243亿元,占全球的6%估计很快会超过 10%,甚至20%;材料产业220230种粗分类材料整体进人本土产线的已有 123种,2020年销售额为388亿元;中国大陆产业占全球的比重持续上升,设计2015年为6.1%,2020年上升13%,晶圆制造 2016年为 11.7%,2020 年上升到19.9%,封测仅次于中国台湾,居全球第二;产业企业中,外企、台企所占份额很大(晶圆制造外企、台企2016年占56%,2020年大幅上升到72%)。

国际机构一致认为,由于市场大、产业链开始形成、晶圆制造产能还在“爬坡”,未来5年中国产业会持续较快增长。例如,美国半导体协会(SIA)估计2020年中国占全球半导体市场的34%,中国企业(总部在中国)销售收入占全球的5%强、中国的15%:Gartner估计2025 年中国企业的国内市场份额可达30%,代工产能居全球第二;IC insights估计中国产能的全球占比2025年可能上升到25%。

3.新能源汽车产业(以纯电动汽车为代表)

纯电动汽车产业约占新能源汽车产业的80%纯电动汽车产业链结构:上游是部材,包括制造动力电池的电解液、隔膜、材等,制造电机的稀土材料和鲤钻等各种资源;中游是所谓的“三电”部件,即电池、电机、电控系统及半导体功率器件等重要器件;下游是整车制造及销售服务、不可或缺的充电桩等基础设施网络。由于新能源汽车日益IT化及自动驾驶技术的发展.控制、通信等T技术及有关的组件、模块及系统的设计制造已成为产业链的重要组成部分。

中国新能源汽车产业发展始于2009年。2008年比亚迪推出纯电动汽车样车,2009年中国实施推进新能源汽车产业化的“十城千车”计划。随着有关购车补贴、研发支持、公用汽车先行及扩大准入、发展充电桩等政策陆续出台,产业发展加快,企业技术进步明显。中国新能源汽车2010年产量为0.72万辆,低于日本;2020年新能源汽车和纯电动汽车产量已分别达137万辆和111万辆,居全球第二,占比40.7%(排第一的是欧洲,占比43.8%)。2020年全球销量前10名中,中国企业有4家,比亚迪、上海通用五菱分别居第三、第四名。中国动力电池装机量的产业规模居全球第一,宁德时代位居第一,市场份额为26%。动力电池全球出货份额前10名中,有4家为中国企业,合计份额为41.1%,3家韩国企业合计份额为31.8%,松下为20.2%。

中国纯电动汽车(包括乘用车、客车)开始起步时,参与企业众多(包括国企民企、传统汽车企业和跨界进入的“新势力”企业),整车及中游部件产业集中度都很低(2017年动力电池及其配套企业就有98家)。近些年产业集中度较快上升,出现了市场份额较大的头部企业。“三电”及上游产业的市场集中度更高。在整车、动力电池、上游及资源加工业及自动驾驶、网联技术等领域都有一批具备全球竞争力的中国企业。

综上所述,战略性新兴产业政策是在一定条件下,为促进战略性新兴产业发展和结构升级,政府与市场及多种因素互动的结果。它的成功需要政府与市场、企业有较大的“社会嵌入性”,当政府决策较具前瞻性与发展意愿且内外条件良好时,相关发展政策能有力地带动产业发展和结构升级。