十六国时期政权的合法性建构和大一统观念

文|秦琼

“十六国”之名得于北魏崔鸿所撰《十六国春秋》,一般指成汉建立到北魏太武帝统一北方之间的时段。其本意指北方和西南地域范围内的十六个政权,实际上并不止,还有鲜卑段氏、仇池杨氏、丁零翟氏等。这些政权建立者除前凉、西凉、冉魏之外,基本上是胡族。胡汉融合成为这一时期的重要特点,亦是诸政权合法性建构必须面对的问题。胡汉交融视角下的政权合法性建构,可略为四层:其一,胡汉杂居已是常态,对内需取得胡、汉双重认可;其二,胡汉政权并立,对外需处理与其他胡族政权和汉族政权的关系;其三,东晋承袭西晋短暂统一,成观念中正统,如何对待东晋;其四,统治者血统差异。

十六国常被认为是中国古代史上的大分裂时代,但也深受此前大一统王朝影响。“大一统”是在先秦时期孕育,在西周政治制度基础上丰富发展而来的政治观念,强调“天下国家”,为众多政权主政者追捧和认同,也影响到不同时期政权合法性建构。中国古代“大一统”观念内涵自先秦至魏晋伴随历史嬗演而不断变迁,影响十六国政权合法性建构的主要是秦汉以来“大一统”相关的政治制度、理论学说、正统观念等。韦伯认为正当性的基础有三个:传统、信仰、成文规定,而“一种社会秩序由于传统的神圣性而具有效力,乃是最古老、最普遍的正当性类型”。秦汉魏晋数百年传承加深了这些政治制度、理论学说、正统观念的神圣性。十六国时期政权合法性建构,学界前贤曾从正统之争、夷夏之辨、胡人汉化等角度展开,从天命、道德、功绩、血缘、玉玺、五德等角度着手,多有启发。国号和政权建立者称谓是政权宣告的核心要素,十六国时期胡汉政权林立,称号选用和变化展现出政权合法性建构的内在逻辑。

一、中央与地方关系视角下的旧称

十六国时期甘肃河西之地建立了前凉、后凉、西凉、北凉、南凉五个政权,其建立者出身于汉、氐、鲜卑三族,却不约而同择“凉”为号,而“凉”本意为寒凉,源于中原视角下的西北寒凉之地。胡汉政权借助“凉”称,以地方从属中央的角度接续汉代传承,从而建构政权合法性。战国时就已经实行的郡县制被秦始皇推行全国,秦、汉的中央集权制度,确立了中央直接管理地方行政机构的传统,那么中央授权或者认可,就可以成为地方行政权力的合法性来源。伴随秦、汉、西晋的疆域沿革,行政区划多有变化,但整体上看,地方归属于中央管理的传统被延续。即便是以往的大一统王朝已经消亡,该政权任命的地方官可能仍有主政该区域的权力,成为其建构自身政权合法性的支撑。这一合法性建构的脉络往往以政权称谓和主政者称号来呈现,而地方行政区名称和官职结合紧密,使得行政区名称在政权合法性建构中的价值进一步凸显。秦、汉、西晋行政区名称前后相承,又使政权不仅可以从西晋接续合法性,还可以接连疆域更为辽阔的两汉。

(一)河西汉族政权对汉代行政区称谓的沿用

西晋地方官在西晋灭亡后,从某一地方行政区实际控制者转变为独立政权主政者,其合法性建构直接依托西晋而来,政权称谓可以直接沿用西晋时行政区称谓,且此前的官职和爵位名称又与行政区称谓一致。五凉之中建立最早的政权是前凉,由原西晋凉州刺史张轨和副凉州刺史张寔建立。张轨本西汉皇室赵景王张耳的十七世孙,母亲为陇西辛氏,曾被任命为西晋凉州刺史。其生前并未称帝,“武王”之称和“太宗”庙号都是张祚追尊。张轨死前遗令“文武将佐咸当弘尽忠规,务安百姓,上思报国,下以宁家”。历经张寔、张茂、张骏等,直到张祚才僭越为帝,仍以“戎狄乱华,胡、羯、氐、羌咸怀窃玺”为理由,还以“往受晋禅……待扫秽二京,荡清周魏,然后迎帝旧都,谢罪天阙”勾勒一幅远景图。是故,从张轨到张祚虽然完成了从地方割据到独立政权的转变,仍需以西晋属官来支撑其政权合法性,因“中原丧乱,华裔无王”被迫建立政权,作权宜之计。该政权源于张轨之凉州刺史,张祚即王位之前为凉州牧、凉公,以“凉”为称,呈现了这种合法性。

以“凉”为政权称谓,直接来源为各阶层对于河西及周边区域的称谓认同,背后是汉代行政区划沿革与职官。凉州刺史之职来源于西汉时的十三州部刺史。如果从该区域实际治理的角度来看,地方行政区主政者与独立政权建立者一脉相承。即便是该地方行政区归属的中央政权发生更迭,也没影响地方称谓和主政者权力。五凉政权覆盖区域主要与河西走廊相关。汉代政权视角出发,河西四郡乃至西域地处西北寒凉之地。西汉时于此“列四郡,据二关”,即酒泉、武威、张掖、敦煌四郡和玉门关、阳关。《汉书·地理志》中便载“凉州之畜天下饶”。汉代凉州曾是“十三州部”之一,设凉州刺史,曹魏重设凉州,治所为武威郡姑臧县,西晋时,凉州成为十二州之一,再设刺史。“凉”自西汉以来就作为地方行政区的名称使用。是故,十六国时期政权的“凉”之称接续于汉代凉州之称。

(二)河西胡族政权对汉代行政区称谓的沿用

汉代之行政区划不仅在汉族民众中深入人心,亦影响到胡族,从而使得十六国时期胡族政权合法性建构亦沿用旧称。如果说张轨一系是汉人,前凉更接近汉族政权更迭传统,那么后凉、南凉、北凉则呈现了胡人政权合法性建构路径。后凉吕光为略阳氐族人,且世为氐族酋豪,追随苻坚,屡建奇功,于建元十九年(383)被苻坚任命为使持节、都督西讨诸军事,出征西域。建元二十一年(385)吕光得胜东归,击败前秦的凉州刺史梁熙,占据姑臧自立。然而,一直到龙飞元年(396)才以“凉”为国号,立吕昭为皇太子。梁熙生前为前秦苻坚任命的凉州刺史,吕光斩杀梁熙后“自领凉州刺史”。吕光与梁熙同归属于前秦,且此时吕光并不知道苻坚离世。吕光与梁熙之争未有前秦干涉,却要以“凉州刺史”的职位来确认。故知,虽然氐族争斗,仍以此前行政区职位来确认胜利者,从前秦寻求政权合法性支撑,也会以行政区原有称谓“凉”作为政权名号,并未因前秦为氐族所建,而有差异,呈现出各方力量对于“凉州”之名的认同。

北凉虽从后凉分出,但从建立者族属来看并不一样。北凉实际建立者沮渠一支为卢水胡,因其先祖出任匈奴沮渠之职,以此为氏。虽然不详沮渠蒙逊和沮渠男成推举段业的真实用意,但客观上缓解了政权合法性来源问题。段业本为后凉任命的建康(甘肃酒泉)太守,自己改年号建立政权,逻辑上是段业反叛。沮渠蒙逊斩杀段业,符合道义。段业改元神玺时,自称凉州牧,后称凉王,而沮渠蒙逊被推举时亦称凉州牧。州牧在汉成帝时就设立,东汉灵帝再设,实为地方总管。凉州牧与凉州刺史一样,不仅是“凉”这一地域称谓的认同,也是汉代官制遗存。无论是段业,还是沮渠蒙逊,建立政权也都没离开凉州的最高官职。

(三)“燕王”自称到被正统授予

沿用旧称来建构政权合法性,离不开地域认同,但十六国时期沿用旧称而选择国号并不完全限于地域。十六国时期五个以“燕”为号政权的建立者有鲜卑人也有汉人,择“燕”为号更多是基于“燕王”之称。鲜卑各部起源与关系、慕容鲜卑名称由来等,学界已有研究,十六国时期最早以“燕”为号的前燕政权,其皇室为慕容廆一支。慕容廆与两晋的联系可作为分析“燕”之称来源的线索。慕容廆曾对众人说“吾先公以来世奉中国,且华裔理殊,强弱固别,岂能与晋竞乎?何为不和以害吾百姓邪!”还遣使称臣于西晋,西晋覆灭,又臣属东晋。石勒遣使希望通和时,慕容廆拒绝,将使者直接送至建业。慕容廆写给陶侃的信中表达了对“燕王”称号的请求,载为“王涂崄远,隔以燕越”,使者未达,再写“方今诏命格局,王路崄远……今燕之旧壤……悉为虏庭,非复国家之域。将佐等以为宜远尊周室,近准汉初,进封廆为燕王,行大将军事”。

虽然慕容廆“燕王”之称“朝议未定”,慕容廆就去世了,但大略可看出“燕”之称的缘由。慕容廆基于掌控区域,希望能够获得名义上占据“燕之旧壤”的权力,所以向东晋请求获得“燕王”称号,并列举了西周和西汉的史实作为理由。由此,慕容廆“燕王”称号的历史渊源在于西周和西汉分封传统。“召公奭,与周同姓,姓姬氏。周武王之灭纣,封召公于北燕。”西汉开国功臣卢绾随刘邦讨伐臧荼之后,曾受封燕王,而臧荼本是秦朝燕地将领,后随项羽征战,被封为燕王。慕容廆在信笺所述,盖欲仿照卢绾征讨臧荼,代晋征伐燕地。

未被正式授予的“燕王”称号只能是自称,但被袭用。慕容廆第三子慕容皝继位后成帝曾授予“镇军大将军、平州刺史、大单于、辽东公、持节、都督”等称号,并不包含“燕王”。慕容皝属臣封弈等人认为慕容皝“任重位轻,宜称燕王”,而慕容皝也在咸康三年(337)“僭即王位,赦其境内”。换言之,此时慕容鲜卑之“燕王”称号仍为自称。慕容皝“虽称燕王,未有朝名”,所以派遣刘祥“献捷京师,兼言权假之意”。上表同时还写信给庾冰表达其意。庾冰、何充等人“以其绝远,非所能制”,“奏听皝为燕王”。直至晋成帝派遣郭希授予慕容皝“侍中、大都督河北诸军事、大将军、燕王”称号,才标志着慕容皝“燕王”之称得到东晋正式认可,有其合法性来源。东晋作为观念中的正统传承,使得“燕王”具有了中央授予地方官员称号的正统性。“燕王”称号从自称到具有合法性来源,经历了两代人的努力,慕容鲜卑倍感珍惜,后被长期袭用,未因争斗而被废弃,直接影响了五燕政权的合法性建构。

(四)“燕王”袭用与五燕国号

前燕择“燕”为号源于慕容廆、慕容皝对“燕王”之争取,慕容儁以“燕王”僭越为帝,将“燕”晋升为皇帝国号。然慕容儁“燕王”称号是先沿袭,后被授予,这也说明“燕王”称号之世袭本应得到观念中正统政权的确认。慕容皝为燕王时,慕容儁就被拜为“燕王世子”。慕容皝死后,慕容儁于永和五年(349)“僭即燕王位,依春秋列国故事称元年,赦于境内”,同年穆帝派陈沈“拜儁为使持节、侍中、大都督、都督河北诸军事、幽冀并平四州牧、大将军、大单于、燕王”。慕容儁称帝前,有䴏鸟筑巢于慕容儁正阳殿之西椒“生三雏,项上有竖毛”,被认为是祥瑞,“言大燕隆兴”。该故事虽神异,解释牵强,但说明“大燕”为当时共同认可之名。

后燕和南燕择“燕”为号得自“燕王”自称,可视作缺少正统政权认可的子承父号。后燕慕容垂是慕容皝第五子,淝水之战后图谋自立,于“太元八年(383)自称大将军、大都督、燕王,承制行事,建元曰燕元”,立慕容宝为“燕王太子”。南燕慕容德“僭即皇帝位于南郊,大赦,改元为建平”之前曾“依燕元故事,称元年,大赦境内”。“燕元”是慕容垂的年号,慕容垂曾在该年自称“燕王,承制行事”。故知,慕容德南燕之“燕”称乃模仿慕容垂而来。

西燕未单列于《十六国春秋》,遂不在“十六国”之属,但亦以“燕”为号。西燕慕容泓为前燕慕容儁之子,又以“燕兴”为年号,显其遵燕认同。慕容泓被高盖、宿勤崇等人杀害后,慕容冲被立为皇太弟,而慕容冲同为慕容儁之子。西燕皇室因血缘择“燕”为号,延续鲜卑慕容儁“燕王”而来。

地域认同似乎是择“燕”为号的唯一标准,其实不然。慕容廆的曾祖莫护跋在曹魏初“率其诸部入居辽西,从宣帝伐公孙氏有功,拜率义王,始建国于棘城之北”。慕容廆以“大棘城即帝颛顼之墟也”乃移居之。因此,棘城被认为慕容鲜卑隆兴之地,皇室多归为棘城人。慕容皝于咸康七年(341)迁都龙城,龙城又多被沿袭为都,故给人以地域认同而用“燕王”之感。然而,西燕经略长安,建都山西长子,疆域范围未及棘城和龙城,不符合基于地域而认同“燕”的标准。

北燕突破慕容鲜卑皇室血统,以汉人择用“燕”号,于《十六国春秋》单列。北燕冯跋本为毕万之后,毕万子孙“有食采冯乡者,因以氏焉”。冯跋“以太元二十年(395),乃僭称天王于昌黎,而不徙旧号,即国曰燕,赦其境内,建元曰太平”。“即国曰燕”一方面是冯跋政权由来,另一方面是基于统治区域而团结鲜卑需要。后燕正始元年(407),高云杀后燕慕容熙,后又被宠臣离班、桃仁作乱,冯跋平息叛乱之后被推为主。虽然此前冯跋就参与推翻慕容熙的密谋,但毕竟平定叛乱,沿用“燕”号有益于政权合法性建构,团结后燕原有力量。

可见,“燕王”称号较早来源于西周、西汉的分封,即便是魏晋以后的鲜卑仍从中汲取称号授予理由。慕容鲜卑“燕王”之称最初是自称,以服务晋朝为由,并借助鲜卑与两晋联系而请求赐予。西晋为大一统王朝,东晋传自西晋得正统之位,即便丧失燕地,却仍有分封“燕王”之名义。故授予的“燕王”称号在慕容鲜卑皇室中代代相传,直接影响了慕容鲜卑之国号择用。正统观念影响之下,“燕王”称号广传,尤被慕容鲜卑各阶层认可,遂有号召之力,并在沿用过程中,突破了皇室家族血缘和地域的限制。

五凉和五燕都是从中央与地方角度接续正统以建构政权合法性,但五凉多源于行政区划和相应的职官、爵位,五燕却源于分封,直接原因是两区域分居西北和东北,进入中原政权的时间不同。西周大行分封,秦用郡县,汉初仍沿用,而“列四郡,据二关”进入大一统王朝管辖之初,即为地方行政区。

二、接续大一统王朝

秦朝冲破传统华夏,汉武帝向北突破长城,向西凿空,胡汉交往交融在大一统王朝这个载体内更为便利、深广。大一统王朝制度和传统等较边疆具有先进性,又以职官称谓、爵位制度等呈现。秦朝横扫六合,汉代“四守之内莫不为郡县,四夷八蛮咸来贡职”,西晋虽然短促,却为秦汉后又一大一统王朝。数百年传承的政治制度、理论学说、正统观念等具有神圣性,甚至政权称号都成为十六国时期赢得认同的工具。

(一)沿用正统王朝国号

从以往大一统王朝影响中寻求支持,是十六国时期政权合法性来源的重要路径,不仅可沿用行政区名称,还可沿用大一统王朝的国号,如前秦、后秦、西秦、夏、成汉。十六国时期前秦、后秦、西秦均以“秦”为号,建立者分别为氐族苻洪、羌族姚苌、陇西鲜卑乞伏国仁。三人族属不同,但籍贯都在先秦秦国之境。前秦苻洪为略阳临渭氐人,先世为西戎酋长,苻洪自择称号中有“三秦王”,死前还曾告诫苻健“关中形胜,吾亡后便可鼓行而西”。苻氏择“秦”为号有秦朝建立大一统王朝丰功伟业的影响。前秦灭前凉之后,苻坚曰“彼种落杂居,不相统一,不能为中国大患,宜先抚谕,征其租税,若不从命,然后讨之”。氐族政权以“中国”自居,胡汉融合之外也是其自我身份认识的界定。

淝水之战后,姚苌自称“大将军、大单于、万年秦王,大赦境内,年号白雀”,反叛前秦建立政权,却仍以“秦”为号。姚苌曾向败亡的苻坚索要传国玉玺,苻坚怒曰:“小羌乃敢干逼天子,岂以传国玉玺授汝羌也。图纬符命,何所依据?五胡次序,无汝羌名。”苻坚所述反衬出姚苌欲接续秦之意。乞伏国仁在苻坚败亡之前就曾置酒高会,并言:“苻氏往因赵石之乱,遂妄窃名号,穷兵极武……疲弊中国,违天怒人,将何以济!”乞伏国仁同是反叛前秦,择用“秦”号,还说苻氏窃夺,可显其欲承袭秦之伟业。

三国之际的蜀汉被誉为两汉传承正统,“蜀汉”成为接续汉代的桥梁。李雄建国时称“成”,而李寿改“成”为“汉”。从世系来看,李寿是李雄的堂弟,似“改朝”而非“换代”,可以不改国号。李寿攻克成都后改国号为“汉”,改年号为“兴汉”。李寿先为汉王,沿袭汉王封号,似有渊源,但“兴汉”年号和成都地域相合,凸显蜀汉承袭,以此表示承袭汉代,掩盖自己反叛的事实,完成自己政权合法性建构。李寿为氐族,故两汉兴盛为十六国时期的胡汉共识,争相传承。

李寿称帝之前,罗恒、解思明等人劝说李寿“称镇西将军、益州牧、成都王,称藩于晋”。故知,李寿称帝前至少有两个选择:其一,向东晋称藩以自立;其二,直接称帝。前者直接解决李寿反叛李期的问题,从形式上臣服于晋之正统。后者不仅要面对反叛,还要处理与东晋之关系。以“汉”为号,内含对抗东晋之意。以蜀汉传承对抗东晋,似更为有力。

赫连勃勃以匈奴华夏祖先同源进行形象塑造,择“夏”为号,在政权合法性建构中通过接续华夏对抗东晋和北魏。赫连勃勃为匈奴之后,义熙三年“僭称天王、大单于,赦其境内,改元龙升”。“匈奴夏后氏”较早源于《史记》所载“匈奴,其先祖夏后氏之苗裔也”。该观点争议不少,真实性暂不讨论。赫连勃勃选择以“夏”为号,在一定程度上说明其对于此观点的认同。年号“龙升”,似有龙飞升天之意,而龙长期被作为华夏图腾,辅以年号,更显胡汉交融。

同为匈奴出身的刘渊沿用“汉”号,欲从承袭两汉传承中建构自身合法性。西汉至十六国之间,匈奴通过战争、和亲、臣属、内迁等多种形式不断与中原政权交织。刘渊本新兴郡匈奴人,冒顿单于之后,南匈奴刘豹之子,于晋惠帝永兴元年(304)称汉王,未称帝的原因是:“今晋氏犹在,四方未定,可仰尊高祖初法,且称汉王,权停皇帝之号。”先称汉王,不称皇帝,不是不想,而是遵循两汉传统。在称“汉王”之令中历述汉代传承,并将自己接续于此,直接将晋政权归为窃夺正统的角色,为自己谋得了道德上的制高点,从而完成自身政权合法性建构。这些说辞客观上明确了刘汉政权与西晋政权的关系,从而使其面对西晋时,有了两汉传承的支撑。两汉和西晋同样是大一统王朝,但显然两汉更加深入人心,且在胡族政权合法性建构过程中成为对抗西晋的支点。

(二)从“抗晋”到“承晋”的接续转变

东晋延续西晋得名义正统,但从大一统王朝传承来看,两晋截然不同。西晋存世,胡族政权欲承接正统,需要追溯更早的两汉,对抗西晋,而西晋灭亡之后,西晋本身成为追溯对象,东晋成为胡族政权建构过程中抗击对象。十六国时期政权接续对象的转变,呈现出正统与大一统王朝之别,即没有统一疆域的王朝可得正统传承,但不在大一统王朝之列。

以“赵”代“汉”这一改朝之举可为政权合法性建构中对抗西晋向接续西晋转变的线索。刘渊之汉与刘曜之赵,两个国号选择有诸多实用,同时也可从接续正统角度加以考量。“汉有天下世长,恩德结于人心,是以昭烈崎岖于一州之地,而能抗衡于天下”,刘渊认为“吾又汉氏之甥,约为兄弟,兄亡弟绍”,故“且可称汉,追尊后主,以怀人望”。其择汉为号直接承袭蜀汉,间接承袭两汉。

刘曜僭越皇帝之位后,改国号为“赵”,名义上去“汉”之影响,实为接续正统传承。刘曜是刘渊的族侄,曾跟随刘渊、刘聪征战,又平定靳准叛乱,而且皇帝刘粲是被靳准所杀。从逻辑来看,刘曜平定叛乱有功,继帝位可不改国号,但光初二年(319)仍改国号为“赵”。根据刘曜的理由和呼延晏等人解释来看,改国号并非否认匈奴出自夏后,此前立汉祖宗之庙是因为“汉有天下岁久,恩德结于民庶”,现在改国号是“今宜承晋,母子传号”,择“赵”为号是依据分野和五德终始而来,即“本封卢奴,中之属城,陛下勋功,懋于平洛,终于中山。中山分野属大梁,赵也”,同时“遵以水行,承晋金行”。

以“赵”代“汉”表面上改变政权合法化建构的接续源头,其内在接续正统意图并未变化。田余庆曾就“不与刘、石通史”进行分析,言“刘渊援司马颖起兵,先已分享强藩名分;如果能进一步从司马颖手中取得政权,那就是中原正朔,上国衣冠,华夷都将归心于他”。西晋存亡是重要节点。前赵建立时的元熙元年(304),西晋仍存,但以“赵”代“汉”(319)和石勒建立后赵(319)则在西晋灭亡(316)之后。刘渊选择国号时需要面对西晋,故需要从更早的汉代寻求支撑。西晋灭亡之后,反而可从已覆西晋中接续,所以改变国号。

争取胡汉认同是十六国政权合法性建构的实际需要,接续正统,借助正统传承体系可提升政权合法性。五德终始的观念在汉代就已广传,服务于政权合法性建构,也为刘曜和石勒袭用。曹魏以土德继汉,西晋以金德继曹魏,前赵“遵以水行,承晋金行,国号曰赵”。咸和三年(328)“茌平令师懽获黑兔,献之于勒”,程遐等认为“于晋以水承金,兔阴精之兽,玄为水色,此示殿下宜速副天人之望也”。石勒在这一年大赦全境,改年号“咸和”为“太和”。此时正处于后赵与前赵征战之际,石勒以大赦和改元呈现出对以“水”继“金”的认可。从西晋之“金”,到赵之“水”,符合五德变迁,其否定西晋政权,却实为模仿正统传承而进行政权合法性建构。

以“赵”代“汉”于政权合法性建构而言,至少有两点亦需关注,其一,刘曜基于稳定自身统治需要,强化其自己,弱化刘渊;其二,以“赵”代“汉”客观上强调地方认同,但未否定正统。五德观念和分野之说都曾服务于正统建构。刘曜所述得益于《史记》支撑,而《史记》出于汉代。以“赵”代“汉”表面上强调匈奴,实则建构自身,匈奴与汉是政权建构中需要同时争取的两方力量。石勒和刘曜族属不同,“石勒字世龙,初名㔨,武乡羯人也。其先匈奴别部羌渠之胄”。刘曜为刘渊之族子,而刘渊为匈奴人,冒顿之后。一个匈奴后裔,一个出身为羯,在激烈争斗过程中却都选择了以“赵”为名,都以五德终始作为建构政权合法性路径。是故,刘曜和石勒承接魏晋之根源在于接续正统。

五德终始观念可视作十六国时期胡族政权融入正统传承的切口。“自秦汉直至宋辽金时代,五德终始说一直是历代王朝阐释其政权合法性的基本理论框架。”北魏高闾认为汉刘为火德,曹魏承汉为土德,晋承魏为金德,赵承晋为水德,燕承赵为木德,秦承燕为火德,强调“秦之未灭,皇魏未克神州,秦氏既亡,大魏称制玄朔”。十六国前接西晋,后续北魏,能够入五德之说的却只有前后赵、前燕、前秦。若是以胡为限,十六国时期的胡族政权并不限于此。从前秦与北魏的传接来看,占据神州是标准之一。入五德更迭的政权虽存世长短不一,但极盛时都曾占据北方主要区域,十六国时期的前后赵、前燕、前秦符合占据神州,且未因胡族而被排斥在外。是故,政权进入正统传承的标准之一是地域上需涵盖神州,结合五德终始学说建构政权传承,又使得胡族进入正统成为可能。

“五胡”或可指能够传承正统的五个胡族政权。“五胡”内涵嬗演,学界有五位胡族首领、五个胡族、五个华北政权等不同观点。如果从胡汉五德承接的角度来看,“五胡”似乎也可以用来指前赵、后赵、前燕、前秦、北魏五个政权。此五政权疆域曾覆盖神州,又从五德中承接正统,且均为胡族所建立,故称。

(三)向正统称臣

永嘉南渡后东晋建立,大体限于淮河、长江以南,已不再是大一统王朝,但司马睿以皇室身份承袭西晋,东晋仍被认为观念中的正统,即观念中西晋大一统王朝的继承者。若向东晋称臣,获得观念中的正统认可,同样可以建构政权合法性。隆安四年(400)晋昌太守唐瑶反叛,推举李暠为大都督、大将军、凉公,李暠改元庚子(400),追尊祖父和父亲,建立政权。建初元年(405),李暠派遣黄始和梁兴到建康,向东晋奉表。其奏表先写汉之一统,再述三国鼎立终归“皇晋”,并回顾西晋历代帝王。从此脉络来看,汉代大一统王朝深入人心,两晋传承正统,故有“伏惟中宗元皇帝基天绍命,迁幸江表”之说。文中将前凉与东晋关系归为中央与地方,载为“故太尉、西平武公轨当元康之初,属扰攘之际,受命典方,出抚此州……晋德之远扬,系此州是赖”。将东晋定位正统,载“伏惟陛下道协少康,德侔光武,继天统位,志清函夏”。最终“迫臣以义,上臣大都督、大将军、凉公、领秦凉二州牧、护羌校尉”。这一次上表确立了李暠与东晋之间的君臣关系,即依托于观念中的正统传承,从中央与地方关系角度谋得政权合法性建构。

胡族政权凭借占据神州具有了进入正统传承的资格。西晋以后的南北对峙,诸政权以疆域统一作为追求目标,客观上离不开秦、两汉、西晋等大一统王朝的影响。由此,胡汉政权建构在目标上逐渐趋于一致,而且胡族进入五德递嬗,加深了胡汉融合认同,为后世胡族政权建立在理论上开辟新的道路。

三、胡族政权建立者称号背后的秩序

十六国时期胡族政权建立前后,政权建立者往往有各种称号,成为窥探十六国政权合法性建构的又一视角。其称号略有三个来源,其一,胡族本有;其二,中原政权曾赐予胡族;其三,中原政权创建且在中原政权中使用。统一政权败亡之际,地方官员依托实际掌控区域,建立新政权,其主政者常沿用以往官职、爵位等,并适当提升层级。胡族政权建立,有虚构官职、爵位的情况。十六国时期,这些空有其名的官职、爵位却有高低之分,成为政权间分辨上下之别的工具。胡族首领称号和虚构的正统王朝爵位、官职相结合,共同服务于胡族政权合法性建构,走出胡汉融合的新路径。

(一)胡族政权建立者称号与汉晋官职、爵位的融合

十六国政权建立者曾以“王”“天王”“皇帝”等名号昭示天下,反映出内迁各族所接受的汉文化和对国家一统的认同。然十六国时期胡族政权建立者称号并不限于此,还涉及“大将军”“大都督”“大单于”“侯”“公”“牧”等自称。西秦乞伏国仁“以孝武太元十年(385)自称大都督、大将军、大单于、领秦河二州牧,建元曰建义”。后凉吕光在听闻苻坚被姚苌所害后“大赦境内,建元曰太安(386),自称使持节、侍中、中外大都督、督陇右河西诸军事、大将军、领护匈奴中郎将、凉州牧、酒泉公”。后燕慕容垂“以太元八年(383)自称大将军、大都督、燕王”。南凉秃发乌孤于隆安元年(397)“自称大都督、大将军、大单于、西平王,赦其全境,年号太初”。

十六国时期的“王”“天王”常是建立政权之初政权建立者的称号,作为“皇帝”的前奏和过渡。秦朝“皇帝”之称使用前,“王”常作为政权首领专称,其后转变为最高等级的爵号。前述乞伏国仁等所用称号更多源于以往正统政权中央授予的官职和爵位,尤以汉代居多。“大将军”“大都督”“牧”可归为官职一类,且“大将军”“大都督”与军事职能相关。“牧”为“州牧”是中国古代官职名称,汉武帝设十三州部刺史的基础上发展而来。“侯”“公”则是爵位。三者兼备,即领兵征战、管理民政、地位尊贵集于一身,彰显了政权建立者在某一地域范围内的最高权力。

从时间来看,西秦乞伏国仁、后凉吕光、后燕慕容垂、南凉秃发乌孤建立政权都是在淝水之战以后。此前已有政权使用“王”“天王”“皇帝”等称号,显然不是不知,而是知而不用。从族属来看,乞伏国仁、慕容垂、秃发乌孤同属鲜卑,吕光则为氐人。无论是鲜卑、还是氐,在此前都曾建立过政权,不是没有传统。“大将军”“大都督”“侯”“公”“牧”诸称均在汉代就已使用,本为中央授予,有其权力、地位、待遇、荣誉等。淝水之战后,北方的短暂统一再次解体,早已没有统一的中央,也没有授予这些称号的中央政权。然而,这些称号历经魏晋,在十六国时期沿用,仍有汉代遗韵,可以作为政权合法性建构的来源,客观上呈现出大一统王朝在十六国中后期的影响力。

(二)称号高低之别的标准

十六国时期的胡族政权建立者称号,在一定程度上呈现出高低差异。中原政权长期使用的官职、爵位,中原政权曾赐予胡族的称号,均延续原有的层级划分,“单于”“左贤王”所代表的胡族称号体系也呈现出层级划分。诸称号层级差异划分的标准却是汉代传统,具体依托秦汉以来的官职和爵位体系。

十六国时期的“大将军”“大都督”“侯”“公”“牧”诸称,既可以是授予,也可以是自称,还可以是先自称后授予,从而逐步发展为“王”“天王”,服务于政权的合法性建构,但称号整体的递升脉络是按照秦汉时就确立的秩序。吕光从前秦接受的称号只有使持节、都督西讨诸军事,为出征西域前授予。吕光占据凉州后,陆续增加的称号有凉州刺史、护羌校尉。苻丕即位,授予吕光车骑大将军、凉州牧、领西域大都督、酒泉公。大安元年(386)再增中外大都督、都督陇右河西诸军事、领护匈奴中郎将。直至太元十四年(389)二月称三河王,太元二十一年(396)六月称天王,立国号“大凉”。吕光离世之前,“自号太上皇帝”。

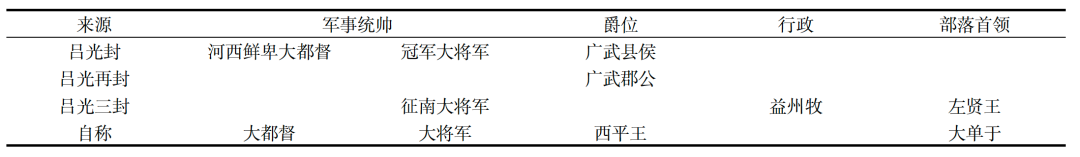

称号的授予与接受可以作为不同政权之间处理关系的工具。十六国时期,政权林立,围绕称号的授予和接受展开争斗,从而明确政权之间归属,辨别的标准同样是秦汉以来的官职和爵位体系。后凉和南凉政权在公元400年前后并存,后凉吕光三次遣使授予秃发乌孤官职和爵位(见表1)。吕光授予封号的层级逐步提升,但秃发乌孤的自称又在吕光所封层级之上,整体上遵循了大一统时代的高下之别。

表1 后凉吕光授予秃发乌孤的称号变化

伴随秃发乌孤实力的增强,职位和爵位都有提升。爵位中的“公”高于“侯”,行政级别上面“郡”高于“县”。然而,无论如何增加,吕光授予的职位和爵位都不如秃发乌孤自称的级别高。大将军前面加了定语,意味着是某一地域范围内,或某一专属事务的军事主官,直接称大将军,则更似最高统军将领。都督也类似,大都督之称高于河西鲜卑大都督,后者只是河西地区鲜卑一族的军事首领。爵位中的“王”是高于公和侯的存在。

吕光、秃发乌孤分属氐族、鲜卑,二者称号博弈过程中,不仅上下之别依照秦汉以来之传统,而且区域与称号的结合同样如此。秃发乌孤本河西鲜卑,其族长期生活在今青海、甘肃一带,祖上曾斩杀凉州刺史,尽有凉州之地。无论是秃发乌孤自称,还是吕光授予称号,均围绕这些区域展开,使用了自汉代大一统以来的区域称谓,并与官职、爵位相结合。军事和地方行政官职的叠加,意味着区域性军事行政权力的统一,增强了秃发氏在地方上的认可。

四、胡汉融合谋求混一

十六国时期政权合法性建构需要获得胡汉共同认可,胡汉二元壁垒使得全面汉化短时间内难以实现,保持胡族特色与融入中原文化相矛盾。这种矛盾也自然而然地在十六国政权主政者身上有所呈现,即认同部分汉文化,又表现出强烈的反对。十六国时期该矛盾无法避免,胡汉各族也在摸索问题的解决方式。

(一)肢解记忆重构认同

十六国时期政权主政者在面对汉文化时表现出既接受,又拒绝的矛盾。赫连勃勃以“夏”为国号,用征召隐士的方式表明认同儒家文化,但并不尊重隐士,召而又杀。赫连勃勃至长安后,曾经征隐士京兆韦祖思,韦祖思与赫连勃勃见面“恭惧过礼”。赫连勃勃大怒,杀掉了韦祖思,并且说:“吾以国士征汝,奈何以非类处吾!汝昔不拜姚兴,何独拜我?我今未死,汝犹不以我为帝王,吾死之后,汝辈弄笔,当置吾何地!”韦祖思不拜姚兴,拜赫连勃勃,在一定程度上表达了尊敬和认同,却被认为是“不以我为帝王”。从尊重儒家文化看,即便是没有获得认可,也不会当场杀害,何况赫连勃勃嗜杀成性广为人知,韦祖思之惧有赫连勃勃自己的原因。

十六国时期文化认同的重构有时呈现出逻辑上的不连贯,或者前后矛盾之处。赫连勃勃以汉族祖先建构自身,本匈奴刘元海之族,后改姓,理由也前后不畅。先述自己皇祖姓改姒氏,因“音殊中国,故从母氏为刘”,又说随母姓不合礼法,再说古人既有随父姓,也有随母姓。论及自己改姓时,突然说“徽赫实与天连”,自己贵为天子所以改姓,还强调“庶朕宗族子孙刚锐如铁,皆堪伐人”。赫连勃勃还曾称自己为大禹之后,并要“应运而兴,复大禹之业”。既为大禹之后,不居华夏,反居幽朔,还时常与汉魏为敌。类似两面性即使到唐代编撰《晋书》时,仍有所感。《晋书》评价赫连勃勃“淳维远裔,名王之余。啸群龙漠,乘衅侵渔。爰创宫宇,易彼毡庐。虽弄神器,犹曰凶渠”。肯定其名王之后,强调建造宫宇替代毡庐等功绩的同时,认为其是“凶渠”。

历史记忆的肢解和政治文化重组可以作为一种解释。陈勇曾指出匈奴五部之众的主要特征之一是“利用对匈奴族群、文化的记忆,构建出地缘乃至血缘的联系,形成特殊的内部凝聚”。从匈奴来看,屠各刘氏张扬匈奴传统,得到了匈奴、杂胡乃至五胡的认同,表现为政治、军事上的广泛支持。然而,十六国之际,胡汉之间的争斗,若只张扬某一种传统,似乎并不能获得所有支持,否则全面而深刻的汉化为何迟至北魏,仍有诸多阻力。胡汉分治可以缓解一些冲突,但也会滋生新的问题。十六国时期胡汉融合成为大势所趋。

从十六国政权合法性建构来看,肢解历史,按需择要,重构记忆,赢得认同,是走出双重合法性困境的有效路径,即同时获得汉人认可和胡族支持。可能有三点需关注:其一,肢解汉文化和历史的必要性。胡族政权需要通过汉文化正统来提升其政权合法性,但一味推崇汉文化反而会降低本部族认可。其二,以重构胡汉认同为目标,胡、汉文化都可能面临肢解。只是汉文化传承有序,后世结合历史来看,感受更明显。其三,围绕胡汉交织展开重构。胡汉交往历史是胡汉融合的着力点,围绕交织点展开重构,有可能需要强硬粗暴的切割,或者发挥想象的补充,难免就有违背历史,逻辑混乱的情况。

十六国时期政权合法性构建离不开“天下为家”的观念。邢义田指出“自秦汉以后,天下归天命所钟的一姓所私有已不只是帝王一人的信念,而是一种深入人心的一般想法”。十六国时期的君王无不想扩展疆域至极致,统领万邦。赫连勃勃之统万城即得名于其“统一天下,君临万邦”的志向。开疆拓土离不开政权内部的稳定和支持,胡汉对立既不稳定,也很难形成合力,所以政权的合法性建构需要胡汉认同的重构。历史记忆的肢解和重组客观上有益于增进胡汉了解,从而走向融合。

(二)称号融合的智慧

十六国政权合法性建构过程中,称谓上可以既保持民族特色,又融入中原文化,而胡族传统称号还可成为政治博弈的手段。“单于”属于胡族本有称号,代表者各胡族最高权力,“单于”之称与汉文化特色明显的称号并举,一方面有益于胡族政权争取胡汉的共同认可,另一方面也使胡汉融合进一步加深。“单于”所代表的胡族称号也可融入称号次序中,与秦汉政治传统相结合,服务于十六国时期政权合法性建构。“单于”常见于草原民族部落联盟首领之称谓,先秦时期已出现,匈奴头曼、冒顿时期已开始使用单于称号,乌丸、鲜卑等族也有使用。“大单于”的称号最初是匈奴的最高首领,后来边疆草原地区的胡族首领也使用。左贤王虽然珍贵,但只是大单于之下的职位。吕光授予的“左贤王”是基于秃发乌孤本就有的权力和势力范围,而胡族政权建立者多自称“单于”。

胡族首领称号与中原称号体系并不完全一致,除了完全消除胡族称号,全面汉化之外,还可融于一体,并行不悖。“单于”称号凸显胡族特色,又可扮演权力交接的助手,服务于权力过渡。十六国时期胡族政权创建者的称号中往往有“大单于”,具备延续草原部落组织脉络,笼络胡族力量等功用。然而,政权交接过程中,“单于”有时会提前授予预定的继任者,如“健僭即皇帝位于太极前殿,诸公进为王,以大单于授其子苌”。

胡族首领称帝之后,以“太子”为“大单于”,至少有两方面作用。一方面是明确了上下级关系,其内涵涉及三个层面:第一层是父子;第二层是民族和政权,如氐族是前秦的一部分;第三层是皇帝与胡族首领,凸显皇帝的权限要大于胡族首领的权限,即皇帝之位高于“大单于”。另一方面是父死子继的过渡作用。传统观念之下,国无二君,“大单于”称号的转移,可以理解为先移交胡族政治权力、地位,表达皇帝信任,或者向大家表明继承人的地位,为下一步最高权力交接作准备。“大单于”称号与皇帝制度相结合,可谓富有实用价值的政治智慧。

结语

从边疆视角来看,胡族迫于自然环境压力和自身发展需要,向文明靠近。文明的先进性对边疆各族具有极大吸引力,中华文明的连续性和包容性又使得双向奔赴具有持久性,形成了长期的中原与边疆互动。十六国时期五胡入华,边疆与中原互动加剧,呈现出更加明显的胡汉差异。十六国时期政权合法性建构需要赢得胡汉双方的支持,调和胡汉矛盾。文明的高低往往决定最终选择,但是十六国时期全面汉化难以赢得胡族支持,短时间内无法推行,所以胡汉并行,谋求混一。

政权国号和政权建立者称谓是政权宣告必备要素,也是政权合法性建构的集中展现。十六国时期通过择用国号和称号建构政权合法性略有两种形式:其一,从中央授予地方权力角度着手;其二,结合五德终始观念融入古代正统递嬗脉络。二者共通之处在于从古代正统传承中寻求支撑,从夏朝、秦朝、两汉、西晋、东晋接续。从夏朝接续意在进行胡族祖先形象的重新塑造,寻求胡汉祖先一致。东晋成为接续对象,得益于西晋的短暂统一,东晋传自西晋得正统之位。秦、汉、西晋以大一统王朝被接续,尤以西汉最多。正统和大一统王朝有重合,但不完全一致,缺少疆域统一的王朝可为正统,但不是大一统王朝,且后者影响后世更甚。

十六国时期常被形容为大分裂时期,中华覆败,给人以传承断裂之错觉。然从十六国胡汉政权合法性建构路径来看,秦汉“大一统”观念没有削弱,被胡族政权认同。秦汉大一统王朝先有统一政权,再推行制度、文化、政治认同,而十六国时期统一政权暂缺,但基于胡汉融合需要,通过肢解历史,围绕胡汉交织节点进行历史记忆的重构,进而在胡汉融合基础上使大一统王朝遗蕴以观念形式传承,并出现新发展:其一,中央管理地方的传统被延续,即便中央暂时缺位,中央管理地方的观念也没有消失,可通过称号从更早的已瓦解的大一统王朝中获取授权。其二,秦汉大一统王朝政治制度被延续,包括行政区划名称、官职体系、爵位等级等。这些等级秩序成为胡汉政权建立者称号高低辨别的标准。诸政权之间又以授予和接受称号区分上下之别和政权归属。其三,大一统王朝确立的等级次序开始更多地囊括胡族元素。单于、左贤王等称号融入职官、爵位等级体系,胡汉称号并行不悖。其四,观念中的大一统王朝突破秦汉,囊括五胡在内的更多民族,为更广泛地民族融合扩宽道路。

十六国政权合法性建构深化了胡汉交融,使北魏全面汉化成为可能,为隋唐大一统王朝的再度兴盛奠定基础。十六国时期的胡、汉各族是多个源头,深度认同并再次走向统一后,又转变为新大一统王朝中的“多元”。由此,十六国时期“胡”与“汉”交融呈现出从“多源”走向“混一”的中华民族形成路径。

(选自《新华文摘》2025年第21期)